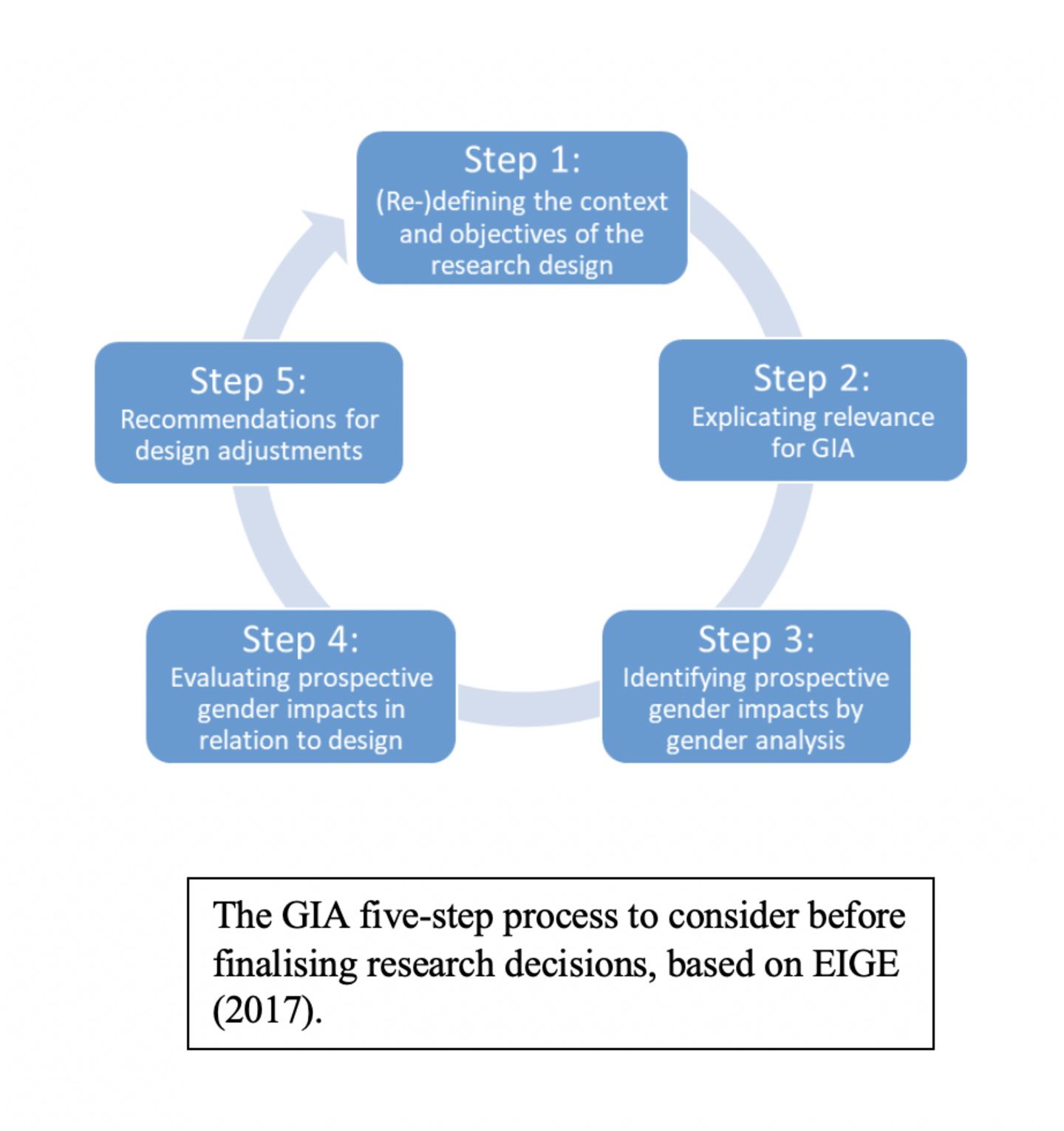

Gender Impact Assessment

Gender Impact Assessment (GIA) ist ein schrittweises Verfahren (s. Diagramm), das entwickelt wurde, um die potentiellen Auswirkungen von Forschungen zu evaluieren, bevor Forschungsentscheidungen abgeschlossen sind. Das Ziel dabei ist, dass Expert_innen evidenzbasierte Empfehlungen für die Umgestaltung des Forschungsdesigns abgeben – in der Entwicklungsphase. Durch die Anwendung der Methoden der Analyse von sozialem Geschlecht und intersektionalen Aspekten können Expert_innen 1) die gesetzten Forschungsziele und -prioritäten (Menschen, Kontexte und Wissen, die im Forschungsdesign möglicherweise übersehen wurden), 2) die konzeptuellen Forschungsrahmen und Analysemethoden, die unbewusst geschlechterspezifische Aspekte unberücksichtigt lassen können, und 3) die Forschungsfragen beurteilen, die mit einem spezifischen Schwerpunkt formuliert wurden, der möglicherweise bestimmte Bevölkerungsgruppen ausschließt.

GIA ist eine Technik, die zunehmend in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Responsible Research Innovation (RRI) und zur Förderung der Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen eingesetzt wird. Sie ist insbesondere für Forschungs- und Entwicklungsfelder (R&D) relevant, die auf einer technischen und vernetzten Infrastruktur beruhen und auf Anpassung angewiesen sind, etwa in Transport, Stadtplanung, Energie, Bergbau, Wasserkraft und Landwirtschaft (z. B. Pelez & Hanna, 2019; Spitzner & Buchmüller, 2016; Hill et al., 2017a, 2017b; Graef et al., 2018).

Die fünf zu berücksichtigenden Schritte des GIA, bevor Forschungsentscheidungen finalisiert werden, nach Spitzner & Buchmüller (2016) und EIGE (2017), einschließlich der kritischen Reflexion von Bacchi (2010) und Verloo (2001, 2005):

- Welches identifizierte Problem soll gelöst werden?

- Warum ist das wichtig?

- Was ist der Zweck des R&D-Projekts?

- Wie ist es gesellschaftlich definiert/ gerahmt?

- Welche geschlechtsspezifischen und anderen (Un-)Gleichheiten werden explizit bearbeitet?

- Welche Indikatoren werden für Beobachtung und Monitoring von geschlechtsspezifischen und anderen (Un-)Gleichheiten eingesetzt?

Bestimmung der betroffenen Geschlechterdynamiken – entweder der bereits berücksichtigten oder jener, die berücksichtigt werden sollten. Zu berücksichtigen sind:

- direkte geschlechtsspezifische Auswirkungen, d. h. Zugang zu Ressourcen wie Finanzierung, Arbeitsplätze etc.

- indirekte geschlechtsspezifische Auswirkungen, d. h. Zugang zu Ressourcen über Dienstleistungen, Institutionen, Strukturen etc.

Was ist der aktuelle Stand der Dinge?

1. Wie wirkt er sich auf das Leben von Frauen, Männern und genderdiversen Personen aus?

2. Wie wirkt er sich auf Wissen aus? Mit anderen Worten, welche geschlechtsspezifischen Verzerrungen sind tief in der Wissensbasis verankert? Zum Beispiel:

o Repräsentieren die Forschungsfragen geschlechterübergreifende Perspektiven?

o Wie werden Erwartungen, Bedürfnisse und Hürden durch das soziale Geschlecht geprägt?

o Sind Schlüsselbegriffe, Kategorisierungen, Annahmen, Konzepte, Rahmenbedingungen und Methoden geeignet, Wissen ohne impliziten Gender Bias zu generieren?

3. Welche gesellschaftlichen Probleme der Geschlechtergleichheit stehen auf dem Spiel? Wie werden Ungleichheiten – und ihre Wurzeln in Normen und Werten – angesprochen und wie wird Gleichheit gewährleistet? Zu berücksichtigen ist:

o Repräsentation und Partizipation;

o Zugang zu und Kontrolle über Ressourcen;

o Geschlechtsspezifische Mechanismen, Routinen und Strukturen;

o Geschlechtsbasierte gesellschaftliche Normen und Bewertungen;

o Geschlechterstereotype und statische Darstellungen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Symbolische Ordnung – hierarchische Geschlechterkonstruktionen und -positionen:

- Unterstützt das Forschungsdesign alle Genderidentitäten gleich; oder wertet es einige im Hinblick auf gesellschaftliches, ökonomisches und politisches Privileg höher?

- Schafft oder bestärkt es Symbole und Narrative, die Geschlechtergleichheit fördern?

- Gesellschaftliche Ziele zur Förderung der SDGs:

- Berücksichtigt das Forschungsdesign mögliche gesellschaftliche, kulturelle, politische und ökonomische Konsequenzen?

- Welche Gruppen werden angesprochen; und welche Auswirkungen auf ihre Rollen, Verantwortlichkeiten und Teilhabemöglichkeiten sind zu erwarten?

- Geht das Forschungsdesign darüber hinaus, was gewöhnlich als wichtig erachtet oder ein Anliegen bestimmter Gruppen ist; werden diese auf gleicher Basis betrachtet?

- Fördert das Forschungsdesign die Umverteilung von einseitigen geschlechtsspezifischen Pflichten oder Rechten, etwa Hausarbeit oder das Erben von Landbesitz?

Zugang zu und Kontrolle über Ressourcen und öffentliche Infrastruktur:

- Führt das Forschungsdesign zum gleichberechtigen Verbrauch und Zugang zu Ressourcen, öffentlichem Raum, öffentlichen Infrastrukturen und öffentlichen Budgets?

- Werden die Interessen und Prioritäten von Frauen, genderdiversen Personen und unterrepräsentierten Minderheiten berücksichtigt?

Institutionelles Framing und Machtdefinitionen:

- Privilegiert das Forschungsdesign bestimmte Blickwinkel als Norm?

- Befürwortet es Verallgemeinerungen, die behaupten „repräsentativ”, „natürlich”, „objektiv” zu sein und „dem Allgemeinnutzen” zu dienen?

- Trägt es zu gleichstellungsrelevanten fach- und feldspezifischen Wissensgrundlagen bei?

Repräsentation und Partizipation:

- Führt das Forschungsdesign zu einem größeren Handlungsspielraum für unterrepräsentierte Gruppen und zu gleicher und ausgewogener Repräsentation in den bearbeiteten Feldern?

- Fördert es die Repräsentation von geschlechtlich ausgewogenen und unterprivilegierten Gruppen bei der Planung und Entscheidungsfindung?

- Erhöht es die Integration von gesellschaftlichen Problemen, die im Leben dieser Gruppe wichtig sind?

Missachtung der Integritätsgrenzen:

- Trägt das Forschungsdesign dazu bei, Belästigung und Schikanen über alle Geschlechter und unterprivilegierten Gruppen hinweg zu reduzieren?

- Trägt es dazu bei, Sicherheit und Inklusivität zum Gegenstand öffentlicher Infrastrukturen oder privater Problemlösung zu machen?

- Trägt es zur Sicherheit aller Menschen und der Befreiung von Bedrohungen, Einschränkungen oder Sanktionen bei?

Übergreifende geschlechtsspezifische Auswirkungen soll evaluieren:

• welche negativen, verstärkenden oder verändernden Auswirkungen auf die geschlechtsspezifischen Normen, Genderidentitäten und Geschlechterverhältnisse vorauszusehen sind;

• welche Aspekte Ungleichheiten verstärken oder vermindern und welche die Gleichheit im Hinblick auf den Status quo fördern.

Expert_innen sollten datenbasierte Empfehlungen liefern und:

• einen Rahmen vorschlagen, wie das Forschungsprojekt geschlechtsspezifische Ungleichheiten besser reduzieren und Geschlechtergleichheit fördern kann, wo diese sich mit ethnischer Zugehörigkeit, sozioökonomischem Status etc. überschneiden (s. Methode: Intersektionale Zugänge).

• die vorhersehbaren negative Auswirkungen noch einmal betrachten und Strategien entwickeln, diese positiv umzumünzen.

Relevante Fallstudien

Bevölkerung und Klimawandel/Population and Climate Change, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster

Hochwertige urbane Räume/Quality Urban Spaces, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster

Bacchi, C. (2010). Gender/ing impact assessment: Can it be made to work?, in: Bacchi, C., & Eveline, J. (eds.) Mainstreaming politics: Gendering practices and feminist theory, University of Adelaide Press, 17-37.

EIGE (2017). Gender Impact Assessment: Gender Mainstreaming Toolkit. Luxembourg: Publications Office of the European Union. eige.europa.eu/publications/gender-impact-assessment-gender-mainstreaming-toolkit

Graef, F., Hernandez, L. E. A., König, H. J., Uckert, G., & Mnimbo, M. T. (2018). Systemising gender integration with rural stakeholders' sustainability impact assessments: A case study with three low-input upgrading strategies. Environmental Impact Assessment Review, 68, 81-89.

Hill, C., Madden, C., and Collins, N. (2017a). A Guide to Gender Impact Assessment for the Extractive Industries. OXFAM Australia oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620782/gt-gender-impact-assessement-extractives-010117-en.pdf

Hill, C., Thuy, P. T. N., Storey, J., and Vongphosy, S. (2017b). Lessons learnt from gender impact assessments of hydropower projects in Laos and Vietnam. Gender & Development, 25(3), 455-470.

Peletz., N. and Hanna, K. (2019). Gender Analysis and Impact Assessment: Canadian and International Experiences. Canadian International Resources and Development Institute (CIRDI), Vancouver.

Sauer, A.T. (2018) Equality Governance via Policy Analysis? The Implementation of Gender Impact Assessment in the European Union and Gender based Analysis in Canada, Bielefeld: transcript Verlag.

Spitzner, Meike; Buchmüller, Sandra (2016). Energiesuffizienz - Transformation von Energiebedarf, Versorgungsökonomie, Geschlechterverhältnissen und Suffizienz. Wuppertal Report 8. ISSN 1862-1953. energiesuffizienz.files.wordpress.com/2014/06/wr8.pdf.

Verloo, M. M. T. (2005). Mainstreaming gender equality in Europe: A critical frame analysis approach. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 117, 11-34. repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/165981/165981.pdf